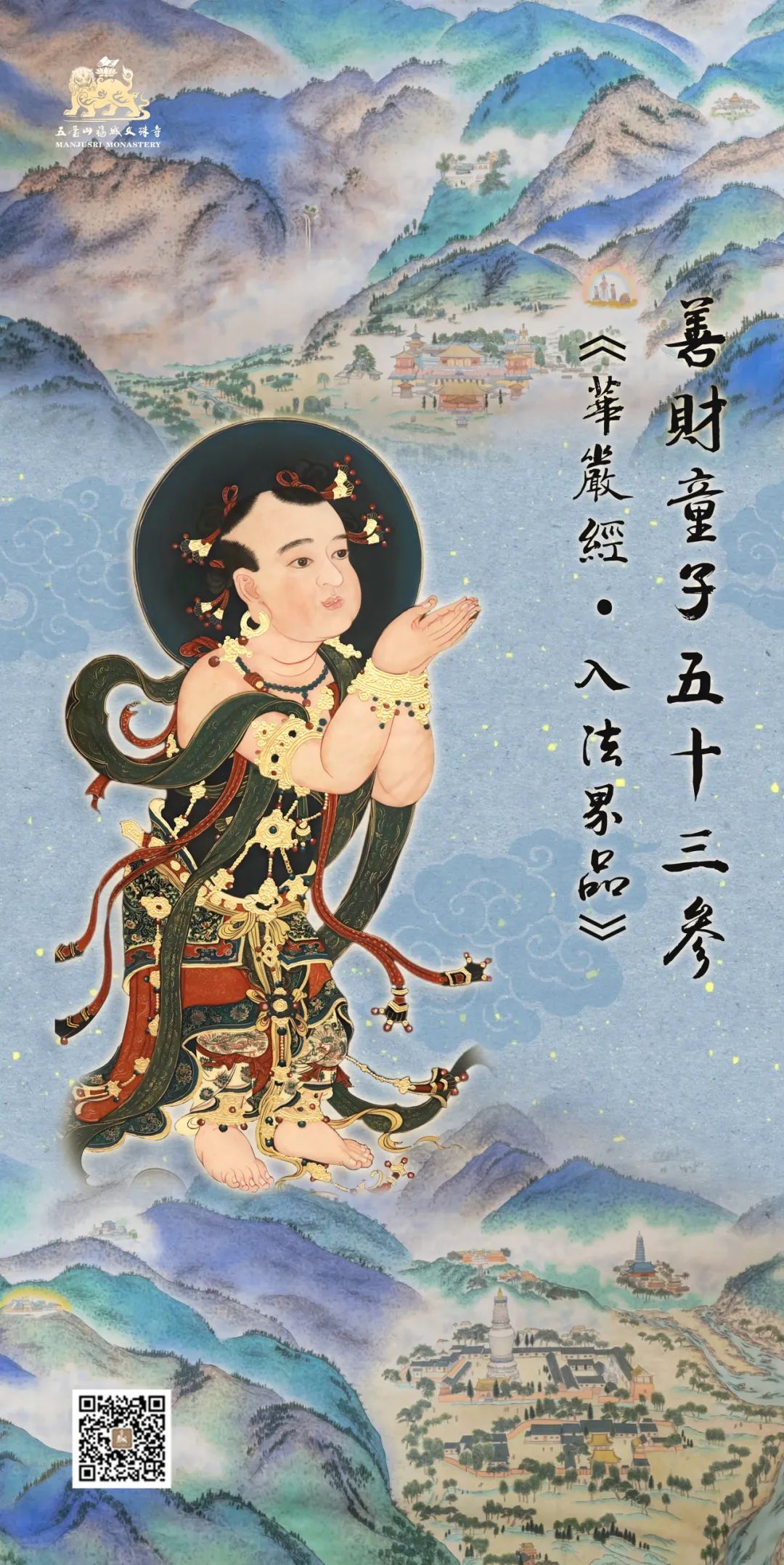

一个少年的53次心灵叩问|他的故事,从福城开始

《华严经》中,有一位家住“福城”的童子,他初入母胎时,大地震裂,家中自然涌出七宝楼阁,楼阁下有七个藏伏珍宝的地库。十个月后,童子降生,所有器皿、库房,顿然之间充满种种财宝。因此,父母为他取名“善财”。

他虽生于富贵,却不恋世俗财宝,一心追求真理。在福城东,他遇到了生命中最重要的导师——文殊菩萨,在文殊菩萨的启发下,他开根本智、发菩提心,开启了南行参访之旅。三千多年来,这个寻师求道的故事,启发着无数修行人参透生命真谛,也成为指引我们前行的修行指南。

一切成就,从善知识来

故事的开端,善财童子怀着对佛法的无限渴求,向文殊菩萨连发七问:“菩萨应云何学菩萨行?应云何修菩萨行?应云何趣菩萨行?应云何行菩萨行?应云何净菩萨行?应云何入菩萨行?应云何成就菩萨行?应云何随顺菩萨行?应云何忆念菩萨行?应云何增广菩萨行?应云何令普贤行速得圆满?” 字字句句,道出了无数修行者对证悟之路的困惑与向往。

文殊菩萨的回答也字字珠玑:“汝今发心,求菩萨道,为欲成就一切智智,应当勤求真善知识。善男子!求善知识,勿生疲懈!见善知识,勿生厌足!于善知识,所有教诲,当念随顺,不应违逆!于善知识,善巧方便,但应恭敬,勿见过失!”

这番开示,成为善财童子一生的明灯。在文殊菩萨的光芒照耀下,他踏上了波澜壮阔的求法之路。他出入王宫深院,探访市井民窟,直面刀山火海,百城烟水,历经千难万险……

这一路,他先后寻访了五十三位善知识,每一位都传授他独特的修行法门。这些善知识中,有长者、有比丘、有居士、有童女,他们身份各异,却都以非凡的智慧,为他开启了一扇扇通往真理的大门。

最终,善财童子在普贤菩萨处得证“一切佛刹微尘数三昧”,圆满成就。回顾这段传奇历程,从最初的启蒙到最终的成就,每一步,都与善知识紧密相连。

这段跨越时空的修行传奇,不仅是善财童子的证悟之路,更为我们指明了一条清晰的方向:一切成就,从善知识来,依善知识生,依善知识长,依善知识住,善知识为大因缘,善知识能发起,也依善知识而成就。

不像“老师”的老师

善财童子的求法之旅,最震撼人心的莫过于他所遇见的善知识。他们来自各行各业、各个阶层,年龄、身份、职业、信仰不尽相同,完全打破了世俗对“老师”的固有认知,甚至许多人的示现,已然颠覆了人们对 “善” 的想象。

其中,胜热婆罗门以愚痴之相示人,甘露火王性情暴烈,伐苏蜜多女身为风尘女子。他们看似深陷贪嗔痴的泥潭,实际上早已勘破表象,身在红尘中,心在红尘外,真正做到 “犹如莲花不着水,亦如日月不住空”。

这些隐于尘世的菩萨,以最贴近众生的方式,演绎着佛法的圆融与智慧。他们不执于相,不拘于形,以独特的示现打破世人的偏见与执着,用最生动的方式教导众生。正是这些“不像老师的老师”,给了善财童子启发,众生皆具佛性,处处皆是道场。

53次叩门

叩问的是自己的心

五十三参,与其说是遍访名师的朝圣之旅,不如说是叩击心灵的自我觉醒。在这趟旅程中,跨越身份与职业的界限,无论是高僧大德,还是贩夫走卒,皆能窥见修行的智慧。

善财童子遇到观音菩萨,就学习菩萨的慈悲行;遇到阿罗汉,就学习阿罗汉的清净行、解脱行;遇到船师,就学习掌舵的技巧;遇到医师,就学习如何辨药性。每个领域、每个职业、每个众生,都有值得我们学习和借鉴的地方,世间万物皆可为师,万事万物皆可入道。

一个有智慧的人,把一切都看作善知识,无论顺境还是逆境,善缘还是恶缘,都可以成就自己的修行。修行就在平常的洒扫应对中、在一粥一饭的烟火里,在一切言行举止的觉知间。当以这样的眼光观照世界,每一次相遇都是道场,每一段经历皆是菩提。

善财童子生于福城,

蒙文殊菩萨点化指引最终圆满,

如今我们亦身处文殊菩萨化现的圣地,

尽管相隔时空,

却共享着同一份对修行的热忱与向往。

从今天起,我们将以连载的形式,

为您讲述善财童子的参学故事,

带您亲历这场震撼心灵的旅程。

愿您在这次字里行间的参访中,

得文殊菩萨加被,与善财童子共鸣,

于自心深处叩开圆满的答案!

福城华严