一切,都为了回归“通天之道”

那时,人类能够自由翱翔天际,由凡入圣是普遍现象,神仙与凡人共同生活是当时的常态。

但随着人类的贪瞋痴越来越炽盛,通向高维的成仙之路越来越稀少,能上升天界的人越来越少了。

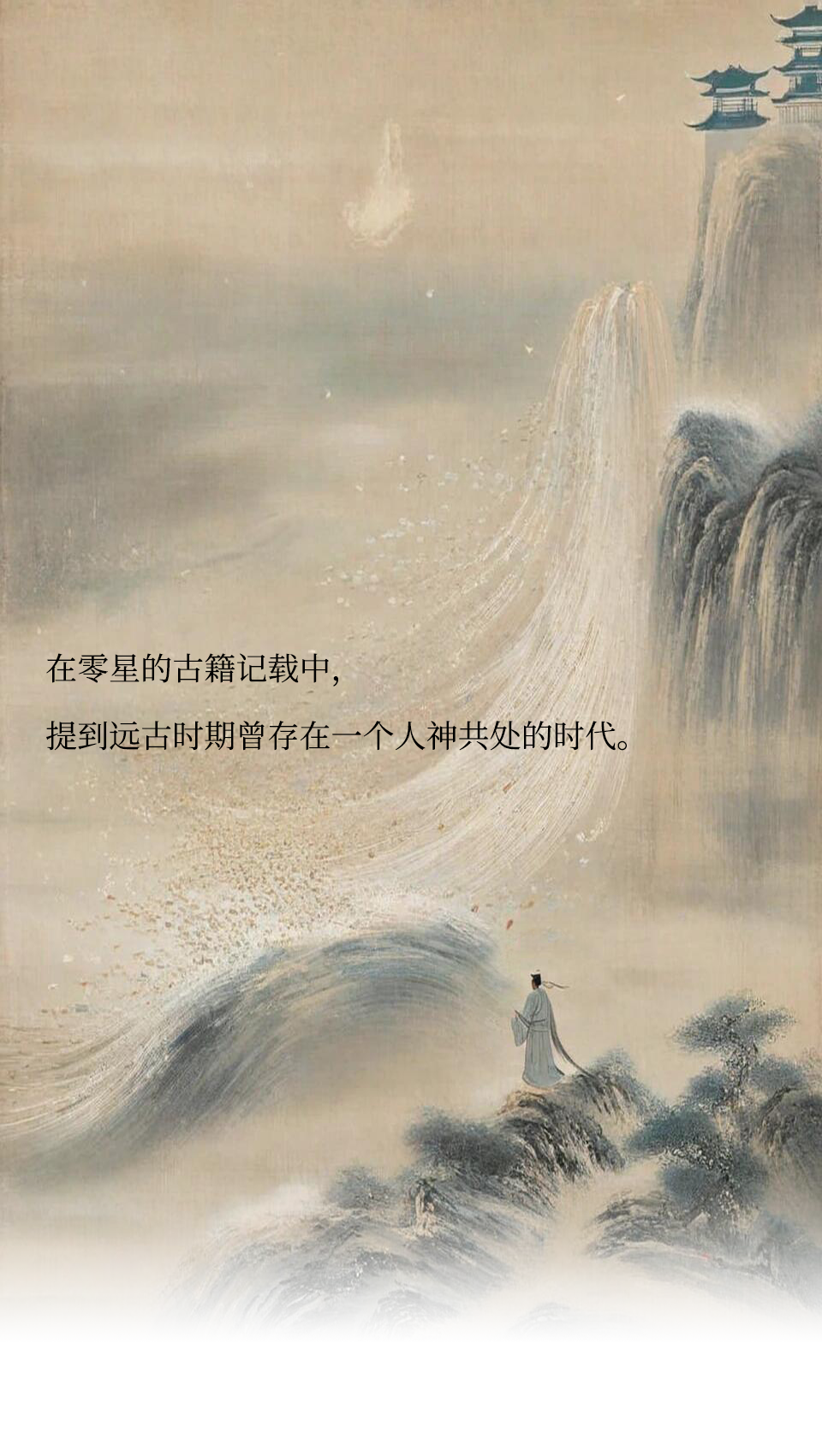

食和色是人的两大欲望源泉。我们觉得天经地义,但孔夫子告诉我们,要把这原始的洪荒之力、我们生物属性的本能遏制住,转化为向上的文明之力,所谓“克己复礼”,“礼”就是大道之学。

所以为什么我们要学孔子?因为孔子一生致力于恢复周礼,恢复中华民族的“通天之道”。他说不是我创造了这个,我只是给你们阐明这个没落的大道。

所以不是孔子之前就没有道,而是孔子把这个大道的学问发扬光大了。当孔子去参学老子时,道学还被贵族阶层垄断,是孔子推行“有教无类”的教育理念,把高级的天地大道的学问平民化了,让普通百姓也有了学习大道文明的机会。所以叫“学而时习之,不亦乐乎”,一个修习天地大道的人是很快乐的。孔子就让中华民族每一个读书识字的人都可以平等学习大道文明。

明《孔子圣迹图》

所谓“欲不灭则道不存”,人如果不能遏制自己的欲望,道义就会在我们身心里消失掉。所以中华民族几千年的文明就是认识欲望、遏制欲望的过程。有时候欲望得到遏制,圣贤之道得到了弘扬;有时候圣贤之道没落,欲望被膨胀起来。整个历史就在讲这个——黑暗和光明两种力量的交锋。

那为什么孔子要把这些学问告诉给百姓呢?就是让我们有知情权、选择权——我们是站在道德的阵营里,还是站在黑暗的阵营里?

魔王的宫殿从哪里来?贪瞋痴的能量场制造了他的宫殿。寺院从哪里来?从戒定慧,从大家奉献光明的心地里创造出来。所以这世界既有圣贤的庙堂,也有魔鬼的殿堂,是什么在支撑邪恶的力量,什么在支撑天堂的力量?孔子把这个学问告诉给我们,这就是他的伟大之处。

所以一部《论语》就在讲“良知”。为什么别人做坏事被惩罚了,他会自责?他说当时我如果阻挡他,他就不会有这个后果。儒家一直在鞭策人的良知,王阳明最后提出“致良知”,提出良知的“知行合一”。这条路一直在中华文明的主轴上,或明或暗。

因为它的重点就是通过食物来反省我们的品格——我能不能做到“清明复清明”?能不能遏制自己最原始的对食物的贪欲?

孔子说:“士志于道,而耻恶衣恶食者,未足与议也。”(《论语·里仁》)就是一个人如果不能过贫贱的生活,这样的人是不足以论道的,所以“君子固穷”。佛教也说,“酒色财气四堵墙”,如果冲不出这个,是没有资格来问道的。

道义一定是遏制欲望后才能够显化的。人欲很盛,道义就会灭掉。所以“存天理,灭人欲”就从这里来。

那我们现在怎么解读?如果没有道的逻辑,就解读不了我们的《四书》《五经》。只有学了佛法,启迪了佛性,从佛性启迪了人性,才能解读古代圣贤的典籍,才能够解释孔子在讲什么,老子在讲什么,庄子在讲什么。

——三参法师