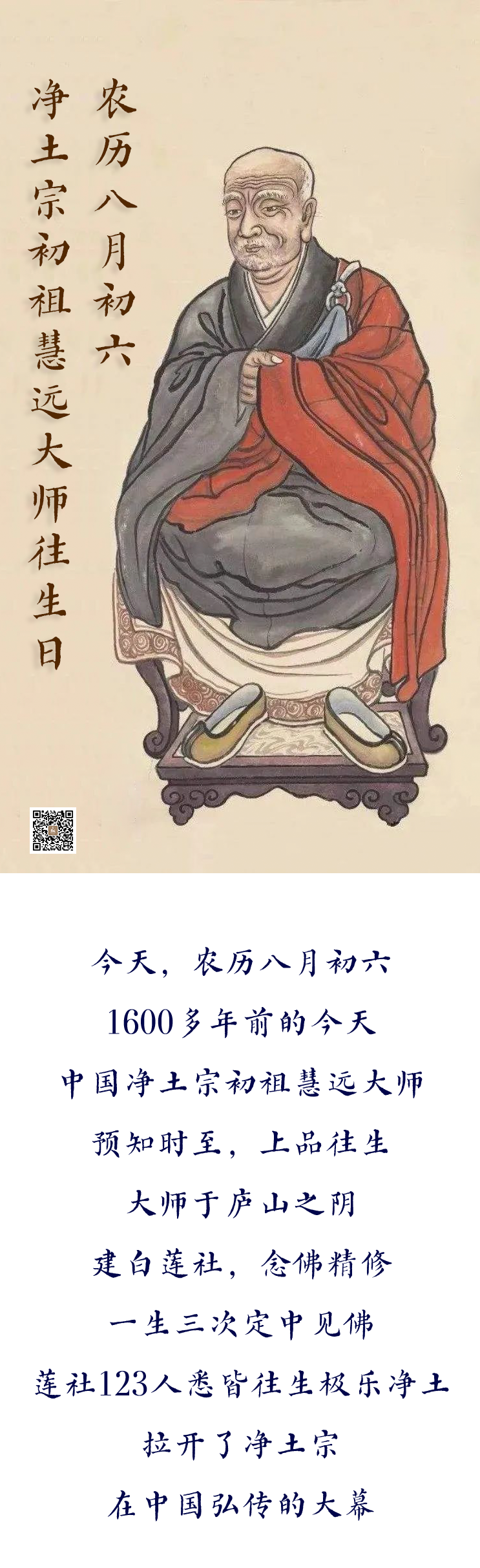

净土初祖慧远大师往生日〡他预知时至,感得弥陀现身告慰归期

慧远大师(公元334-416年),东晋时代人,俗姓贾,出生于雁门楼烦(今山西代县)世代书香之家。从小资质聪颖,勤思敏学,十三岁时随舅父游学许昌、洛阳等地,精通儒学,旁通老庄。

二十一岁时,与其弟(后出家为慧持法师,为峨眉山开山祖师)前往太行山聆听道安法师讲《般若经》,悟彻真谛,于是发心舍俗出家,跟随道安法师修行。

大师出家后,卓尔不群,发心广大,“常欲总摄纲维,以大法为己任”,精进为道,无时或懈,道念日纯。师父道安法师更是对他倍加肯定地说:“佛道流布中国的使命,就寄托在慧远身上了!”可见大师的器识超出常伦。

二十四岁时,年轻的慧远大师便开始升座讲经说法,讲道之余亦勤以著述,相传鸠摩罗什大师读到他所著《法性论》后,大加赞叹云:“边方未见经,便暗与理合,岂不妙哉!”

后远公随师南游襄阳,东晋太元四年(公元379年),道安大师被前秦苻坚所执留,只能遣散众弟子,令他们随其心愿去往别处。自此远公与师父辞别,开始了他与众不同的弘法“任务”。与师父求生弥勒净土不同,远公后半生选择了弘扬净土念佛法门,求生西方极乐世界。

远公与慧持等人,本欲前往广东罗浮山,路过浔阳(今九江),见庐山清静,足以息心办道,便驻锡庐山的龙泉精舍。当时此处离水源很远,远公就用锡杖叩地说:“若此中宜立精舍,当愿神力,即出佳泉。”言毕,清泉即涌出,遂构筑堂宇。

当时,大师的同门师弟慧永法师已经在庐山建立西林寺,想邀大师共住。但大师的学生很多,西林寺地方有限,刺史桓伊就在庐山东边再建一座寺院,称为“东林寺”。

建寺之初,缺乏木材,远公夜梦山神告之说,“此山足可栖神,愿毋他往”。当夜雷雨交作,寺内水池里涌出很多上好的木材,刺史桓尹大为惊讶,更加相信远公是神僧。东林寺的大雄宝殿也因此得名为“神运殿”。

陶侃在广州做刺史时,有渔人见海中有神光,撒网至放光处,得到阿育王时期所造的金文殊像。陶侃将金像供奉于武昌寒溪寺,后来寺院遭遇火灾,唯有此像及供像的殿堂得以幸存。陶侃后来移官到江州,派人迎请金文殊像,谁知金像抬上舟,船就沉到水底,多次打捞,了无踪迹。当时民谣说:“可以诚至,难以力招。”

东林寺建成后,远公到江中虔诚奉请,金像忽然浮出水面,远公便恭迎至寺中,造文殊阁以供奉。文殊菩萨代表般若智慧,远公一生推崇般若,以文殊般若智修净土的一行三昧,是莲社修行的特点之一。

太元十一年丙戌(386年),慧远大师五十三岁时,东林寺建成,寺院“清泉环阶,白云满室……森树烟凝,石径苔合,凡在瞻履,皆神清而气肃焉”。

大师自此便三十年不过虎溪,影不出山,迹不入俗,率众行道,凿池种莲,于水中立十二叶莲花用以计时,夕悌宵勤,昼夜精进办道。

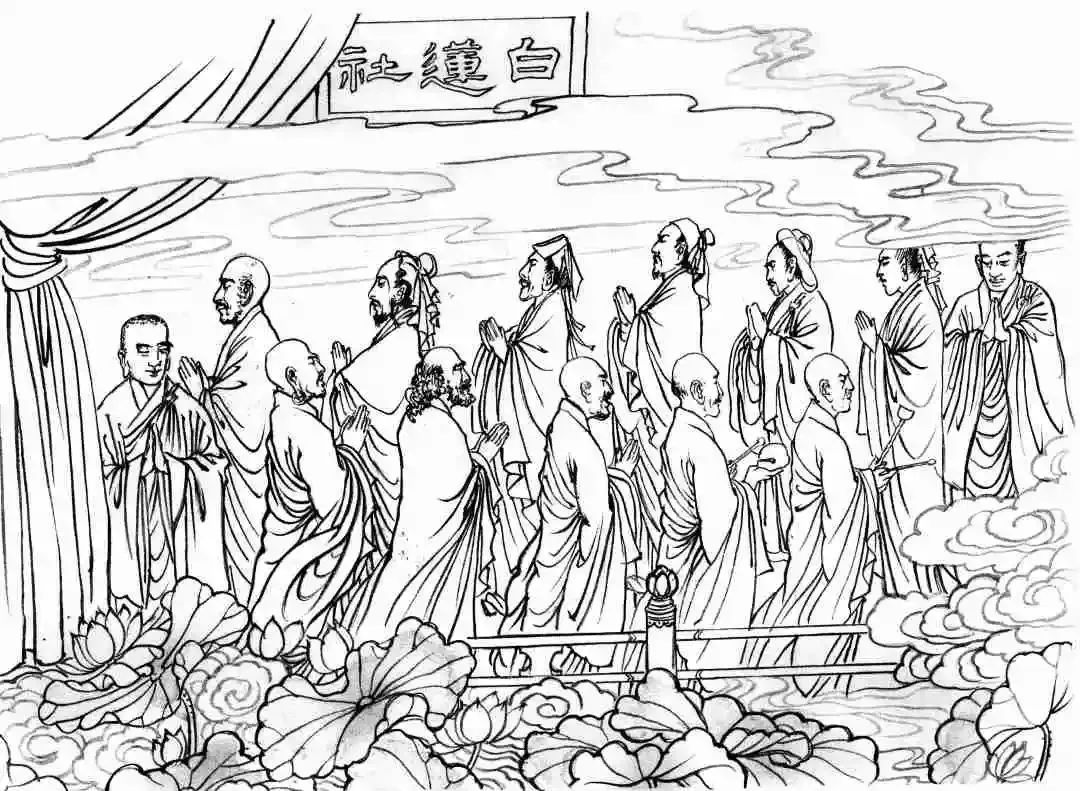

息心贞信之士,望风遥集,弃世遗荣,不期而至。太元十五年(390年)的七月二十八日,慧远大师率慧永、慧持、道生、刘遗民、宗炳等一百二十三人,缔结白莲社,于东林寺般若云台阿弥陀佛像前,建斋立誓,并命刘遗民著《西方发愿文》。

发愿文中贯彻慧远大师的净土思想,表达了众人志求净土的共同心愿:了知三世因果的真实不虚、轮回之险趣难拔、无常之迅速即至,深感修道之紧迫,而自力又如此怯弱,故勇猛精进,一心仰靠佛力救度。

当时123人均有梦中见佛、见到极乐世界种种庄严等感应,这使得大众更为专其一心,息心求生西方极乐世界了。

就这样,

在大众敛心西境,

同心同德的念佛声中,

三十载的岁月,悄然滑过,

莲社同仁先后都往生

到了西方极乐世界,

成为阿弥陀佛座下的法王子,

与观音势至同为胜友。

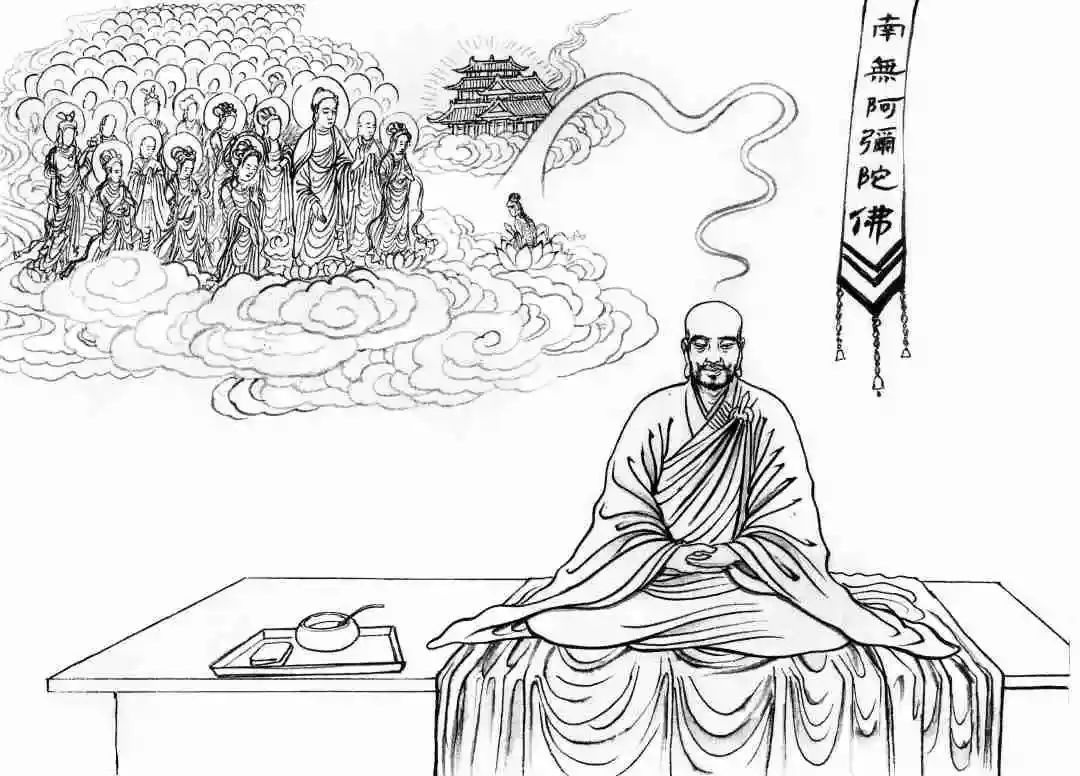

远公自入庐山以来,共计三十二年,专志于西方净土,以澄净之心,观想极乐世界依正庄严之境。初十一年间,共有三次见到阿弥陀佛,而师深沉厚道,未尝轻与人言。

义熙十二年七月三十日,大师在般若台东龛刚刚出定,就见阿弥陀佛身满虚空,圆光之中有诸化佛,观音、势至左右侍立。又见水流光明分十四支,流注上下,演说苦、空、无常、无我之音,如《十六观经》所说。

阿弥陀佛对大师说:“我以本愿力故,来慰告汝,汝后七日,当生我国。”

又见佛驮耶舍、慧持(义熙八年先逝)、慧永(义熙十年先逝)、刘遗民(义熙六年先逝),在佛之侧,前揖师曰:“师志在先,何来之晚!”慧远大师对身边人说:“我最初住在这里的十一年中,三次见到佛相,今天又见到,我必定往生净土了。”

最后远公告诸弟子,将他的遗骸露于松林之下,“即岭为坟,无土木同状。此乃古人之礼,汝等勿违”。大师往生后,众弟子号啕恸哭,不忍露尸,乃奉全躯,葬于西岭,累石为塔。弟子立碑作序文,以铭记大师德业。

图为:远公大师塔

后被追谥为“圆悟大师凝寂之塔”

慧远大师一生,在当时的乱世、在庐山这座隐逸文化名山、与当时社会上颇具影响力的一百二十三人,完成净土宗在中国的征信,证明阿弥陀佛与西方极乐世界的真实存在。在众生的无明黑暗中点亮了一盏净土的明灯,对后世净土宗在中国的弘传影响至深至远。

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

|