聊一聊文殊菩萨手中的,大宝剑~~

我们对佛陀的信仰犹如赤子之心,

我々が仏陀に対する信仰は、恰も赤子(せきし)の心のようである。(赤子の心:赤子のような純真な心)

ความเชื่อของเราในพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนหัวใจของเด็ก

佛对众生的护念以及智慧的本然也像孩子一样。

仏陀が衆生に対する護念(ごねん)及び智慧の本然(ほんねん)も子供のようである。(護念(ごねん):仏が衆生を心にかけて守護すること。また、守護しようと念じていること)

พระพุทธเจ้าทรงคุ้มครองสรรพสัตว์และธรรมชาติแห่งปัญญาเหมือนเด็กๆ

所以文殊菩萨真理的面貌也是赤裸明空、

従って、文殊菩薩真理の面容(めんよう)も、赤裸(せきら)の明(めい)と空(くう)で、

ดังนั้นใบหน้าของความจริงของ Manjushri

法尔如是、坦然而现的,

自然法爾(ほうに)(あるがまま)、爛漫(らんまん)に現れる。

คือตรงไปตรงมาและเปิดเผย

恰似一个孩子毫无造作、没有虚伪。

まるで子供のように些かも思わせぶりがなく、偽りもない。

เหมือนกับเด็กที่ไม่มีเสแสร้ง ไม่หน้าซื่อใจคด

—— 三参法师

日语翻译:圆明

泰语翻译:王昱

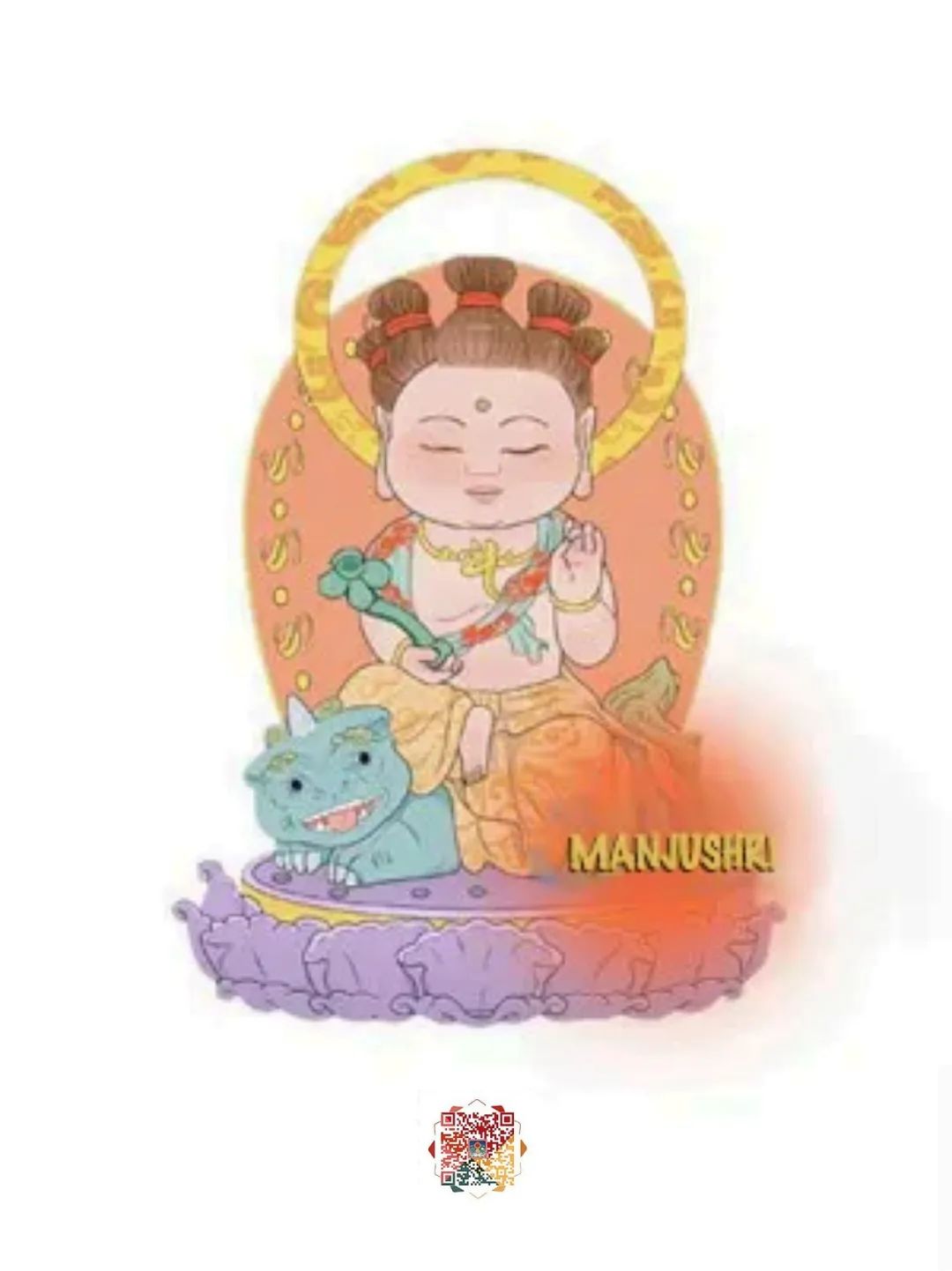

文殊师利菩萨,简称文殊菩萨,也称文殊师利法王子。是无数佛、菩萨的老师,被视为智慧的代言人。他也是是佛陀的大弟子,智慧、辩才第一,是众菩萨之首,称“大智”,并且手里常常拿着一把慧剑。

儒童文殊,是文殊菩萨的五个化身之一,又称“妙吉祥”,右手拿智慧剑,表斩断一切无明、烦恼;左手拿莲花,莲花上平放着般若经典,代表诸佛的智慧。儒童文殊的形象体现了圆满的慈悲和智慧,同时也说明,菩萨不失童真善心……

儒童文殊就是小孩子的形象,有儒童文殊智慧的陪伴,佛子们才能真正意义上的幸福成长。那么,儒童文殊的慧剑,到底有啥深意呢?

《华严经入法界品》中,善财童子参访文殊菩萨。文殊菩萨告诉他,学习普贤行最基本的方法,就是参访善知识。

善财童子很为难,告知菩萨,他不知道怎么参访真正的善知识,也没有能力分辨善恶。文殊菩萨指点善财童子“参访第一义”,亲近善知识,应该把心力专注在善知识的德行和特长上,学习善知识的优点,杜绝评判过失和挑剔弱点。

于是,善财童子遍游诸国,历访夜天、天女、婆罗门、长者、树神等五十三位善知识,听受种种法门。目的就是为了折伏我慢,远恶循善。

最终,善财童子到达普贤菩萨的道场,成就圆满佛果后,投到观音菩萨座下。在这善财童子五十三参里,文殊菩萨的提点,就像将一把慧剑交到了善财童子手里。

菩萨在因地时,发心和立愿很重要。发什么心?发菩提心,自利利他,求佛慧,趋解脱、近善远恶。所以,右手持剑的儒童文殊也在告诉佛子们,剑乃利刃,握剑即要握善,对不对?

据说维摩诘是金粟如来的化身,金粟如来之智,惟文殊菩萨能知能解。他们一问一答,席坐论道,便有了历史上的《维摩诘所说经》。《维摩诘经》中,维摩诘生病,佛陀付嘱座下十大弟子和五百声闻弟子前去探病,却没人敢站出来。因为维摩诘即便是在病中也不忘论道,弟子们都曾在辩论时吃过败仗。

最后,文殊菩萨自告奋勇,带了法自在等三十一位菩萨前往。八千菩萨、五百声闻、百千天人知道了,都想亲临现场:“今天二大士共谈,必说妙法。” 于是一大群弟子浩浩荡荡都跟着去了。

文殊菩萨询问了维摩诘的病情,维摩诘的回答处处尽显佛理。话题转到如何入“不二法门”时,法自在等菩萨都是以“二”来说“不二”。维摩诘又问文殊菩萨,文殊菩萨回答:“如我的见解,于一切法无言无说,无示无识,离诸问答,这才是‘不二法门’。”

文殊菩萨说完,反问维摩诘:“现在换我来问你,菩萨是怎样入‘不二法门’的?”维摩诘默然无语。众人皆愕然,唯有文殊菩萨赞叹说:“善哉!乃至无有文字语言,是真入不二法门。”

诸位菩萨以“二”来解释“不二”,便有了“二”与“不二”的区别心;文殊菩萨看出“不二”无法可说,不能从言语问答中辩清。此理虽妙,但文殊菩萨亦留下了一丝破绽,就等维摩诘来看穿。

果然,以维摩诘的慧眼一看便知,他默不作声,真正是无言无说,不二法门了。这一场文斗,看起来是维摩诘赢了,其实也正是文殊菩萨智慧威德发挥至极的表现,文殊的大乘空义,就是不著“空”、不执“有”的“不二法门”。

在世间上,首先要承认有世间法的“二”分,即有一有二、有善有恶、有得有失等事实。之后,就进入更深层次的“不二法门”。

就像现在天真烂漫的孩子,他们看待事物的方式,也会经历一个变化过程。年轻气盛时,看山是山,看水是水,是非曲直泾渭分明;随着年龄增大阅历变多,发现山不是山,水不是水,世间种种无非缘聚缘散;伴随对人、事、物深奥的洞察,发现山还是山,水还是水,什么也没有洒脱自在,最终什么也不会计较。

话说回来,儒童文殊叮嘱佛子们,当有能力持住剑以后,该如何御剑呢?靠“不二”的大智慧,不极端、不纠缠、不偏执,兼顾细枝末节与事物全貌。

《大宝积经》一〇五卷中就有“仗剑迫佛”一章:灵山会上,五百名比丘在证得宿命通后,看到自己前世中,曾造了极重的罪业,不禁生起极大怖畏,再也不能继续修行。

文殊菩萨察觉到这种动念,突然起身,手执利剑越过大众,到了佛陀尊前,竟举起剑就要向佛陀刺去!这时佛陀止住文殊菩萨说:“你要刺我,当然有你的理由,而我亦不怕你来刺,但是希望你且慢一步,先想好刺我的善巧方法,再来行刺不迟,你认为怎样?”

文殊菩萨止步沉思,佛陀又说:“世间一切诸法,都是如幻如化的。人和我的生命体,亦复如幻如化,则你所执剑欲杀何人?将来又会受到怎样的殃报?唯念人我之性不可得。”

时五百比丘在旁,当下了达,罪恶之性本来空寂,对过去世所作的重罪,何必作无谓的忧悔!于是皆证得无生法忍。

文殊是大光明大智慧的菩萨,手中所持的利剑,并不是要真正伤人,“刀的本意不在于杀,而在于藏。”佛陀与文殊开示的,正是宽恕的力量,为了使众生觉悟而使用的善巧手段。

伤害,不管是别人给予自己的还是自己给予自己的,永远都像一把剑插在自己心头。往外,伤人;朝内,害己。利剑袭来,面对伤害,宽恕是一座桥,宽恕别人,就是宽恕自己。宽恕,可以将百炼钢化为绕指柔。

剑者,敢为天下先。出剑,亦是藏剑。伤害,只为你能逆光成长。与其斤斤计较,不如大度宽恕。只有放下过往,与自己和解,活在当下,才能通往更博大的世界。善用宽恕之道,才有力量去传递爱,传播光明。

文殊菩萨剑藏偏锋,诉说的是不可思议的大智慧:宽恕、慈悲,得大清净,得大自在。

祈愿文殊菩萨慈悲加持佛子们在成长的每一天都能收获安乐与法喜;

祈愿文殊菩智慧加持佛子们获悉心中浩瀚的宇宙与无尽的光芒;

祈愿佛子们无论在哪里,手持智慧的宝剑,斩断困惑与人生的烦恼;

让我们齐诵文殊菩萨心咒,感念文殊菩萨的智勇与我们常伴:

嗡

阿 惹 巴 匝 纳

德 德 德 德 德

... ...

什么!?

慧日国际佛学平台招募义工,

还不赶快报名!

我们用心选择图文,陪伴读者走过漫漫时光,如果您也怀揣信仰,擅长英语、法语、德语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、俄语、韩语、日语、瑞典语、挪威语、荷兰语、泰国语等语种翻译,文字编辑,和图文海报设计,那就别犹豫啦,随喜转发~!

邮箱:

Huiriguoji_recruit@qq.com

【慧日国际佛学微信平台】

Find Me | 扫码就能找到我