三月三 | 布袋和尚告诉你,这是生命真正的“祓禊”

农历三月初三,在中华文化中是非常重要的日子。这一天是上巳节,也相传是轩辕黄帝的诞辰,是王母娘娘开蟠桃会的日子,是道教的真武大帝的诞辰。

在佛教中,“三月三”则是弥勒菩萨的化身、五代时期布袋和尚的圆寂纪念日。

我有一布袋,虚空无挂碍

01

布袋和尚名叫契此,号“长汀子”,从小就显露出与众不同的慈悲涵养,常满面笑容,十四岁时在岳林寺出家,听经闻法后很快就得证悟。当时有许多人都去向祂请教,但祂很少直接讲授。

奉化雪窦寺弥勒佛像

例如,别人问祂什么是道、什么是佛,祂便把随身布袋往地下一放,双手一抱。别人问,“这就是佛吗?”祂听后不发一言,又把布袋一背就走了。这其实是让人自己去思考。

祂曾自言:“我有一布袋,虚空无挂碍。”不论别人给什么,祂都往布袋里放;还有人把变质的饭菜放进去,饭菜居然能马上变回新鲜,十分神奇。

布袋和尚自称的“契此”,意为契合此处。相传只要祂从地里走过,这块地就能旱涝保收,这就是弥勒菩萨的功德力。

奉化岳林寺内布袋和尚坐化石

布袋和尚还有一首著名的偈:“有人骂老拙,老拙只说好;有人打老拙,老拙自睡倒。涕唾在面上,随它自干了,我也省气力,他也无烦恼。这样波罗蜜,便是妙中宝。”人要有这样的修证才能“契此”。

后梁贞明三年三月初三(公元917年),布袋和尚在宁波奉化岳林寺东廊边的一块石头上坐化,圆寂前作偈:“弥勒真弥勒,分身千百亿。时时示时人,时人自不识。”大家这才知道祂是弥勒菩萨的化现。

赴一场暮春时分的盛宴

02

在古代,每年三月上旬的第一个巳日为上巳(sì)节。

“上巳”最早收录在汉初文献中,《周礼》郑玄注:“岁时祓除,如今三月上巳如水上之类。”

魏晋以后改为农历三月初三,故又称“重三”或“三月三”,与九月九重阳节相对应,即一个在暮春,一个在暮秋,踏青和辞青也随之进入高潮。

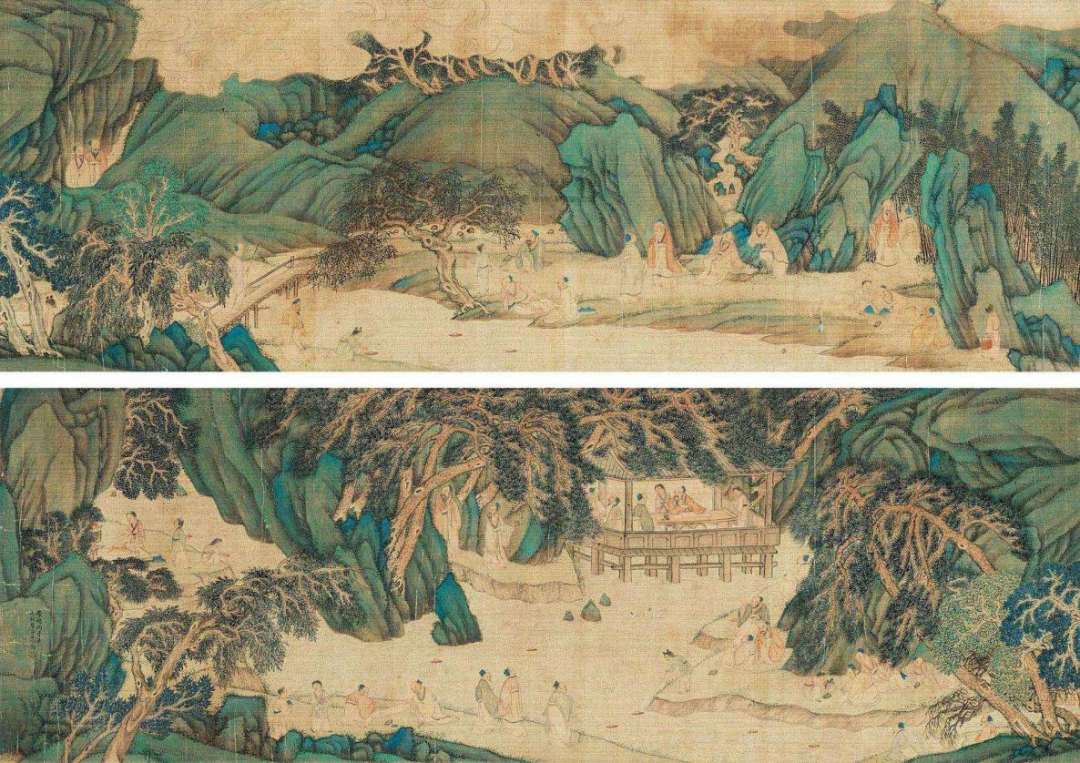

清,孙祜《兰亭雅集图》局部

立轴,设色绢本

祓禊[fú xì]

上巳节的主题是游春,城中士民倾城出郭,徜徉于春和景明之中,并至河滨池沼以兰草洗身。

《后汉书》:“是月上巳,官民皆洁于东流水上,曰洗濯,祓除去宿垢疢为大洁。” 在水边举行祭礼,洗濯去垢,消除不祥,这样的活动被称为“祓禊”。

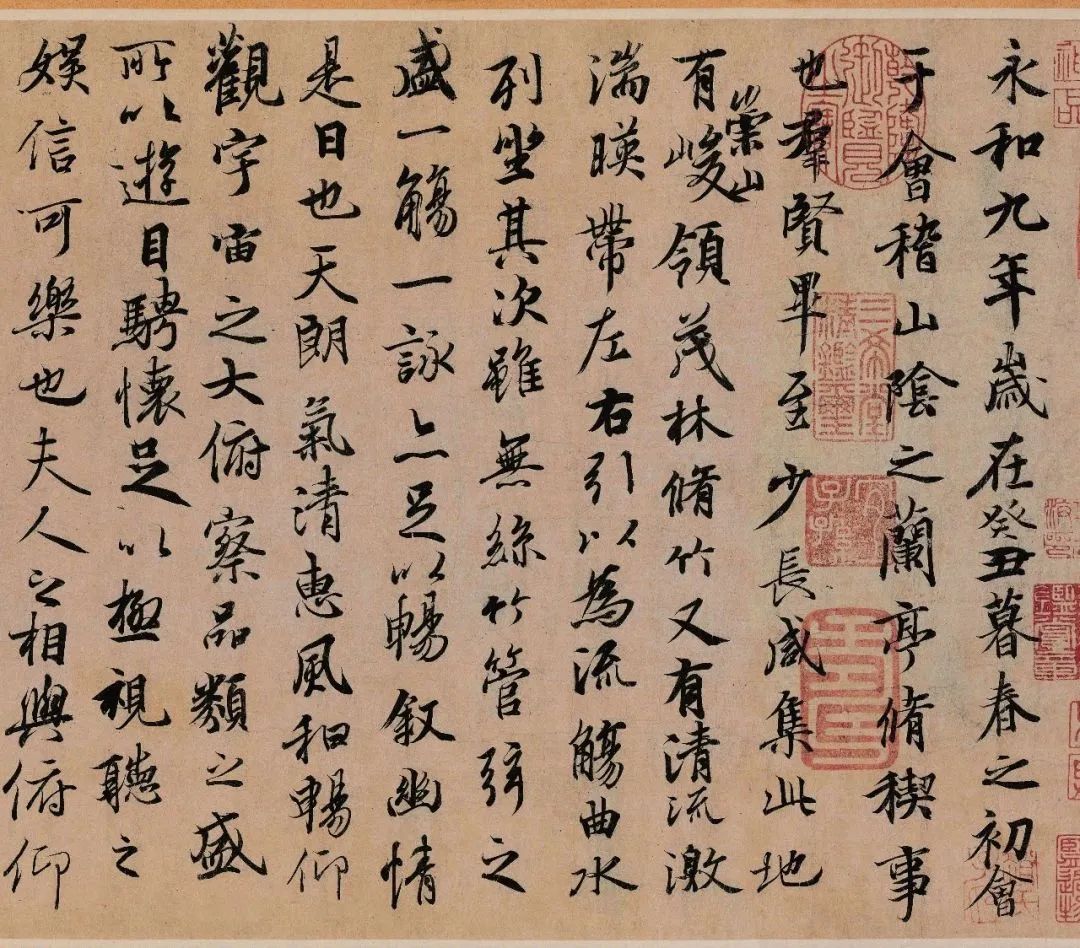

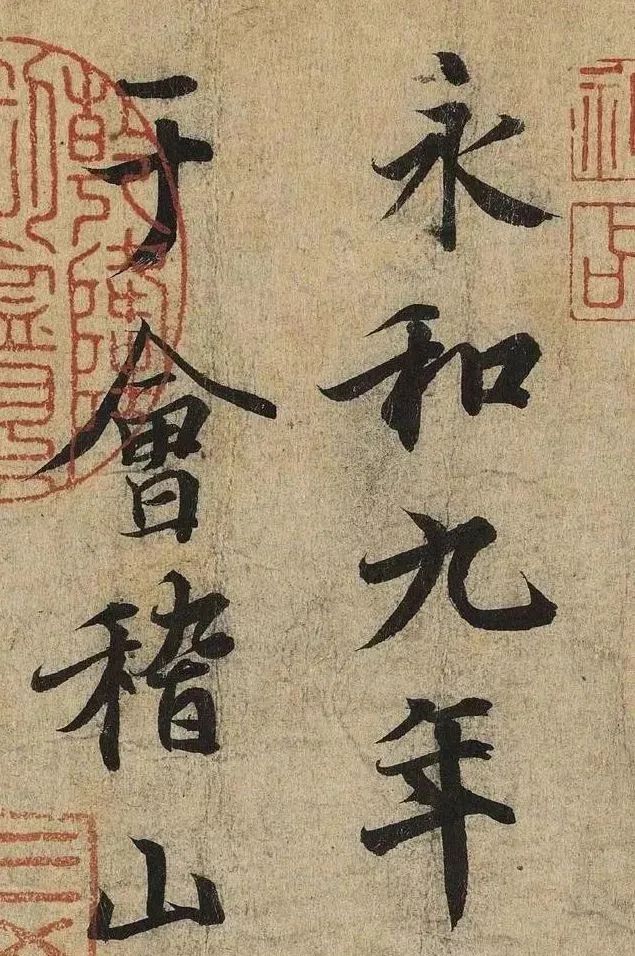

兰亭集序的书法高清图片

古代著名书法家王羲之的《兰亭集序》就源自当年他赴会的一场祓禊。

东晋永和九年(公元353年),三月初三,时任会稽内史的王羲之,与谢安、孙绰、王凝之等41位名士,会于会稽山阴的兰亭,“席芳草,镜清流,览卉木,观鱼鸟,具物同荣,资生成畅”。

此次兰亭雅集,共成诗37首,辑为《兰亭诗集》。王羲之作为集会的发起者,兴乐而书,挥毫制序:

明朝,崔子忠(款)

《兰亭修禊图》手卷局部,设色绢本

古往今来,探求宇宙和生命的真相,是所有学科和宗教的终极目标。而整篇《兰亭集序》,就解读了这样一个人生终极问题——“生死大事”。

王羲之在文末感叹:“死生亦大矣!”生死是最大的事。生死问题没有解决,对生命“生从何处来、死往何处去”还不了解,哪怕像彭祖一样长寿,哪怕有再多的财富,也都没有意义。所以悟公上人常说:“除了生死事大外,其它都是好商量。”

学佛叫“体解大道,超越生死”。道是不生不灭的。一个通达道的人,一个了达人生真实意义的人,无论居于静室之内,还是放浪形骸之外,都可以成为圣贤。生死这件大事,如果能够解决,这就是人生最有意义的事。反过来说,如果这一生还在生死流转,那此生就没有取得真正的成就,就没有真正地产生这一生的意义。

从这个角度来说,《兰亭集序》的文义之美远超过书法之美,具有永恒的价值。只要人类文明存在,这都将成为核心的价值观。

什么是真正的“祓禊”?

03

布袋和尚有一首

《插秧诗》

手拿青秧种福田,

低头便见水中天。

六根清净方为稻,

退后原来却向前。

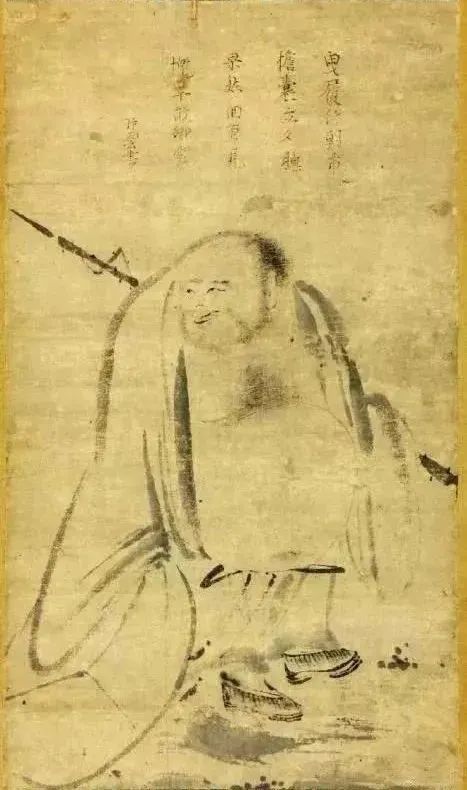

南宋禅僧 牧溪绘 《布袋图》

“手拿青秧种福田”,“手”是信手,“信为道源功德母,长养一切诸善根。”“青秧”表菩提心,“手拿青秧”表发起大菩提心,“福田”表三田:敬田、恩田、悲田。

“低头便见水中天”,“低头”表卑下心、没有贡高心。“水中天”非空中天,而是有水始成倒映天,表事事物物皆是缘起无实性。

“六根清净方为稻”,“六根清净”表身心全体清净无垢,不受外尘境界所波动。“稻”与“道”音同,故借“稻”来喻“道”。

“退后原来却向前”,指未学佛法前一切贪多,现在学了佛法后知道一切都不须要贪。一切贪爱都是六道的窠臼,放得愈下,舍得愈多,身心愈觉清凉、自在,愈与道相应愈接近。

所以由信下手,发菩提心,还要看破世间一切,看破后能放下,放下后能自在,自在后能解脱。这是生命真正的“祓禊”。