五台话端午之生死观 || 中国人的生死观

中国人说“死生亦大矣”,在我们传统文化里,对生和死有着极为广泛而又深入的思考。生命的存在不仅仅只有肉体上的过程,更有其应该达到的精神境界,虽然人的生命有限,但人的精神可以超越有限而达到永恒,这成为中华文化的普遍共识。我们看一下自古以来的贤哲们,是如何看待死亡的。

儒家:生有所“立”,

死而不朽

儒家首先对于生命是极其珍重的,孔子在《孝经》里说到,“身体发肤, 受之父母, 不敢毁伤”, 人的身体四肢以及毛发皮肤都是父母赐予的, 不能对其毁坏或损伤。

但同时,孔子也一再强调,如果一个人拥有长寿, 却从来不注重自我修养,也从来没有创造过个人价值、社会价值, 那实际上虽生犹死。人生的意义不在于一味地贪生,而在于追求仁义道德。当生命和仁德“二者不可得兼”的时侯,决不能贪生怕死损害仁德,而应当义无反顾,舍生取死。

儒家是以创造不朽的生命价值来对抗死亡的。在《论语》中,孔子谈到了管仲因立功,伯夷和叔齐因立德,而永为后世称道的不朽意义,因此有“君子疾没世而名不称焉”的说法。就是说,人的生命只能留驻一世,因功德而来的名声却可以流芳百代,一个君子离开人世的时候,最担心的是名声不能被称颂。

但这并不意味着为名而名,对名声的担心,实际上是担心自己无能、无品、无行,我的生命对这个世界没有做过什么正面的贡献。正如孔子所申明的:“君子病无能焉, 不病人之不己知也。”如果一个人有实德的话,不被了解也没有关系的。

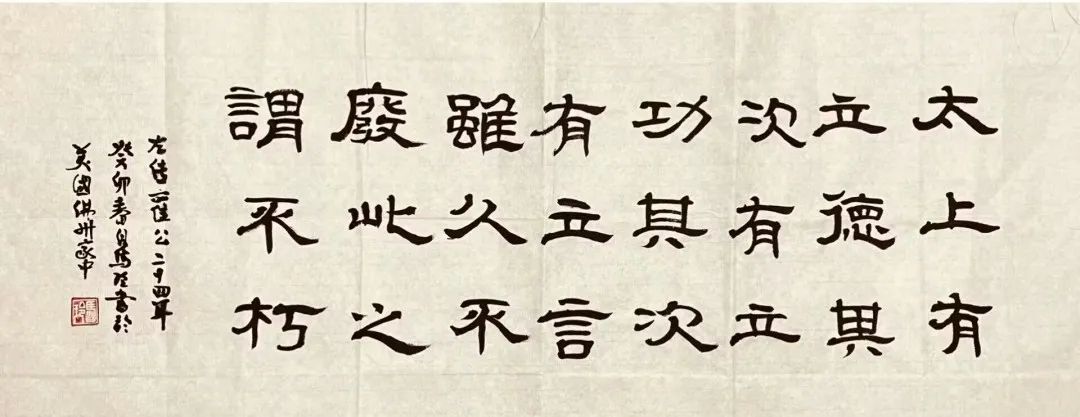

关于生命的不朽,最著名的就是《左传·襄公二十四年》中提到的“三不朽”,这也成为几千年来中国人关于“不朽”的不刊之论。这是春秋末年,鲁国的叔孙豹和晋国的范宣子,对于如何才能算得上“死而不朽”进行辩论时所提出的标准。其中有这样一段话:“豹闻之,太上有立德,其次有立功,其次有立言,虽久不废,此之谓三不朽。”

在叔孙豹看来,仅凭祖上的恩德而获得荣誉只能算是“世禄”,而不能称为“不朽”。就像我们现在说,你是富二代,你的生命就会不朽吗?不会的,不朽一定是自己创造的,这个很重要。很多人都希望唾手可得,“躺平”就能得到那最好了,实际上在2500多年前就已经讲到,惟有经过自己的努力,立德、立功、立言,且能持久被人认可,才能算作不朽。

明朝的儒者罗伦有言:“生而必死,圣贤无异于众人也。死而不亡,与天地并久,日月并明,其惟圣贤乎!”圣贤不同于一般人之处,只是他生前能在道德、事功和学问上为社会有所建树,虽死,其精神可“与天地并久,日月并明”。

儒家并不以死为苦,宋朝大儒张载的《西铭》里,最后两句就是:“存,吾顺世;没,吾宁也。”如果一个人生前能随顺这个世间有道德地活着,尽了自己应尽的责任,那么当他离开人世的时候,将是安宁的、问心无愧的。儒家痛苦的是什么呢?“子曰:德之不修,学之不讲,闻义不能徙,不善不能改,是吾忧也”。从个体来说,品德不修,学问不求,知义而不力行,看到缺点却不改正,这是我所忧虑的。而更大的痛苦,是社会理想未能实现,“苦在德业之未能竟”。

因此,儒家认为人活着就应该创造更多有益于自身和社会的价值, 这样的生命才有意义, 死亡也会使人的生命由有限变得无限。张载的“为天地立心, 为生民立命, 为往圣继绝学, 为万世开太平”,千百年来被誉为中国人的“精神绝句”。要探求天地真知,要为天下百姓谋求幸福,要继承古圣先贤的思想精髓,要开创一个万世太平的和谐社会,成为中国人至高的理想追求。

道家:顺应自然,

与道同体

道家的死亡观是以“顺其自然”为特点的,生死乃是自然之事,即使整个生命最终停止了活动,也并不意味着完全逝去, 因为他只是回归于天地自然之间罢了。正如老子认为“夫物芸芸,各复归其根”,万物不仅由“道”创造出来,死也要复归于“道”。庄子认为构成人的自然物质是气:“人之生, 气之聚也:聚则为生, 散则为死。”生死就是气的聚散, 是大自然演变的一种形式,不必为生而喜,为死而忧。

道家视生死同观,认为“生死齐一”。生与死是完整的生命过程,亦如四季的更替。庄子妻死,惠子吊之,见庄子无有哀伤反而鼓盆而歌,便问他原因。庄子这样解释道, 妻子刚死的时候, 怎么会不悲伤感慨呢。但是想想妻子也是从无到有,妻子的死也符合自然之道。如果嗷嗷然随而哭之,自以为不通乎命。生死是矛盾的统一体,相互依存、相互转化。

庄子还提出了生死如梦观。《齐物论》曰:“梦饮酒者,旦而哭泣;梦哭泣者,旦而田猎,方其梦也,不知其梦也。梦之中又占其梦焉,觉而后,不知其梦也,且有大觉而后知此大梦也。”生与死的界限是如此模糊,死亡就好像梦境一般,甚至可以化为崤然而来、崤然而去的蝴蝶。庄子对待死亡十分洒脱, 在“崤然而来、崤然而去”之中,光明美好的事物代替了黑暗恐怖的死亡。

道家生死观的最高目标是超越生死之困,达到死而不亡、不死不生的理想境界。《道德经》的开篇第一句便是“道可道,非常道”,道作为万物的根源是永远不会枯竭死亡的,它存在于周而复始的运动中,是万物产生与存在的动力与依据。

《道德经》第三十三章提到“死而不亡者寿”,这是老子对于“死”和“亡”的区分。“死”是指肉体死了,而“亡”则是指不存在了的消亡。人的肉体必有一死,但肉体的死并不等于生命的消亡,只要我们能驾驭道德的翅膀,那么得道的人就可以超越有限而达到与道同体的境界,生命就可以死而不亡,这就是“寿”。所以修行的目的,就是寻找一种能够回归大道的途径。

佛家:了生脱死,

终结轮回

佛教认为人生是无常的,宇宙中不存在永恒的东西,有生就有死,宇宙中万事万物都是因缘而生、因缘而灭,迁流不息。人死之后,并不是永远的消失,而是依生前所做行为产生的善恶业力,继续在六道中轮回,所以生死相续的过程不会中断。

没有觉悟的时候,生命就活在这个变灭无常里,活在这个六道轮回里,活着就像一个死亡程序,佛教里称为“生处中阴”,像梦一样。所以,千百年来仁人志士都在说“大梦谁先觉”,觉了,就不在这个阴境、不在梦境状态里了。佛陀于菩提树下成道,揭示生死的根源,目的就是为了让众生从生死轮回中解脱出来,不再受轮回的痛苦。

普通人面对自己死亡的时候,死亡就像生命的一道峡谷,无法翻越。但是学佛,有智慧了,生命成熟了,慢慢就会人天相应,当生命跟宇宙合成一体的时候,这种死亡现象就是可以超越的。所以学佛的好处就是能超越生死,甚至超越六道轮回。在死亡之前就把轮回的路断掉,这是我们修行最大的动力。拆除轮回的大厦,枯竭轮回的苦海,这是生命的意义所在。

我们学佛的重点就是开智慧,是内心的觉悟,是了悟不生不灭。此生若得觉悟,就是最大的价值;此生如果制造了下一次轮回,那它毫无意义。所以最重要的,所有的一切都围绕着“觉悟”这个主题。

所以佛陀一再警告我们,不要把这个世界当成佛国,否则你会着魔的,一定要看到它的虚假性、业力性、因缘性、不坚固性、脆弱性、痛苦性。声闻追求解脱,菩萨追求解脱,佛还是强调解脱,“揭谛,揭谛,波罗揭谛,波罗僧揭谛,菩提萨婆诃”。就是解脱、解脱、再解脱。

在佛法里,所有的都是以解脱为第一目的,只不过小乘是自己解脱,对于大乘菩萨来说,还要带众生解脱,哪怕一只狗掉到河里都不能不救,否则就违背了菩提心戒。佛陀往昔舍身饲虎、割肉饲鹰,这就是菩萨的境界。

中华文化的共性

01 儒家思想铺垫了

中国的大乘气象

中华文化里,很重要的一个人生方向就是立言、立德、立行,实现这三不朽。我们怎么为社会作贡献,怎么利益大众,这是生命的一个外延。除了独善其身,还能兼济天下;除了老吾老,还能孝敬人之老;除了幼吾幼,还能爱护天下的这些未来的花朵。这就构成了我们一个奉献的人生、积极的人生。我们在这个屈原、伍子胥、曹娥的身上,就能看到了他们具有这样的生死观。

所以儒家思想是一个非常积极、阳光向上的,这跟我们佛教的大乘思想相契合、相表里,甚至成为一种基础。达摩祖师来中国之前,他的师父就跟他说,以后你的法缘在震旦国,因为那里有大乘气象。实际上儒家思想已经铺垫了菩萨精神、建构了大乘气象,所以佛教才能够有效地在中国落地生根、发扬光大。

现在我们国家也强调这一点,说马列主义为什么能在中国取得成功,离不开中华优秀的传统文化。天下大同的思想、普利天下的思想,这个跟社会主义、共产主义的理想也是相一致的。

02 儒家思想和佛教

从根本上是有链接的

圣贤是我们做人的一种典范,我们每一个普通人都要成为圣贤。不是说圣贤是圣贤,我们普通人是普通人,圣贤和普通人是有一道山、有一道河隔着的,不是的。在佛教里叫什么呢?叫“不觉名众生,觉悟是佛陀”。当我们没有觉悟大道的时候,我们都叫凡人,是众生。当每一个众生觉悟的时候,我们就是觉悟者,觉悟者就叫“佛陀”。Buddha翻译过来就是“觉悟的人”。

谁不能觉悟呢?谁没有觉悟的潜力呢?我们中国文化里说“人人皆可为尧舜”,人人可以成为圣贤的。我们佛教叫每一个众生都有佛性,每一个众生都有觉悟的资本。在这一点上,我们完全是平等的,所以我们才要弘扬佛法,来启迪我们的心智、共同觉悟我们的佛性。

古代人说“王侯将相宁有种乎”,诸佛菩萨有“种”,每一个众生也都有这个“种”的,一切众生皆具佛性,只要我们依着佛陀的教导去思考修行的时候,每个人都能成佛成菩萨的。

- 相关文章

- · 炎炎夏日,给你“清凉之气”

- · 在燃烧中,把生命化为功德

- · 这是我们对高尚生命境界的无限向往

- · 这样掏心掏肺的“聊天”, 你珍惜吗?

- · 送你一个咒,“咒”你开心!

- · 五台话端午之生死观 || 死亡,不是生命的终点

- · 怎样赚钱?怎么花钱?如何“守住家业”?

- · 五台话端午之生死观(下)|开启生命的“端阳”

- · 多幸福啊,朝山的老人们

- · 一个有缘者共同庆祝的“生日”

- · 智慧的启迪,从动脑筋开始

- · 信佛,信佛能当饭吃吗?

- · 借寺院这个平台,修自己的习气

- · 夏至 || 送你一份炎炎夏日得清凉的妙方

- · 道济禅师圆寂纪念日 || 如今收拾归来,依旧水连天碧

- · 五台话端午之生死观(下)|在这里,安身立命

- · 今日夏至 I 最短的夜,最长的思念

- · 【古寺重建七周年】在奉献中体悟自性三宝

- · 好事已经开头了,你会希望早一点结束吗?

- · 我们信心的大门要对佛敞开