他用生命丈量五万里山河,化作了文明长河中恒久闪耀的灯塔

Yue Ming Tian Xin

千年前的某个清晨,当第一缕阳光掠过长安城的飞檐,一位身披袈裟的僧人已然踏上西行的古道。黄沙漫卷的戈壁记得他坚定的脚步,喜马拉雅的冰雪见证了他无畏的身影。

在人类文明的长河中,有些光芒永不熄灭。用生命丈量五万里山河的玄奘大师,最终化作了这长河中恒久闪耀的灯塔。那是求索者的光,是信仰者的光,照亮了每一个寻找真理的灵魂。

今天,让我们循着光,走进那位为信仰跋涉的僧人......

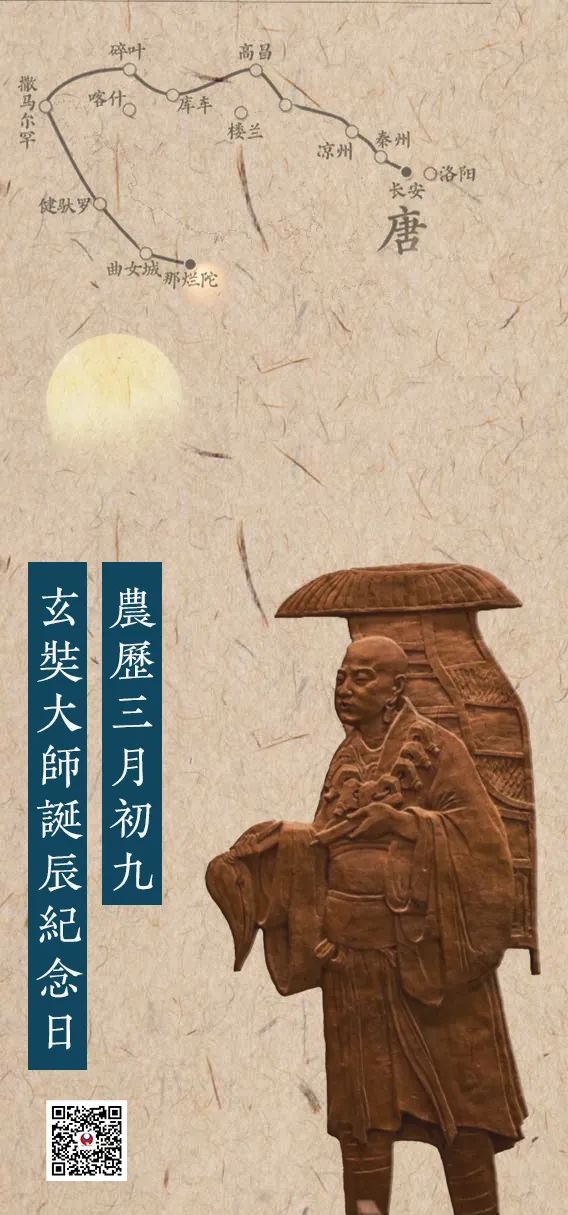

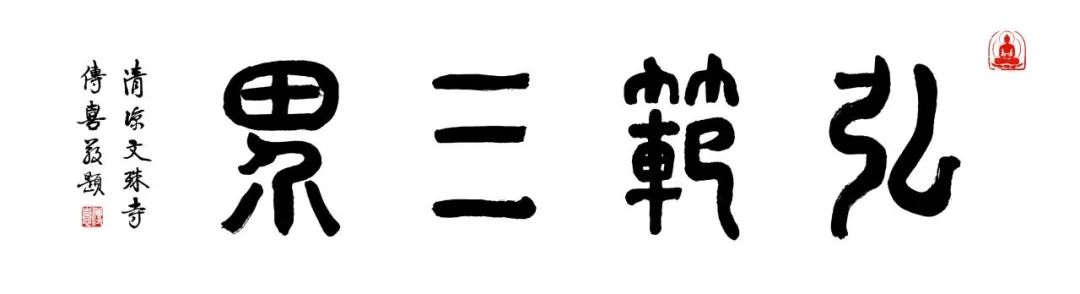

▲玄奘三藏像

农历三月初九,

玄奘大师诞辰纪念日。

玄奘大师(公元600-664),唐代高僧,中国佛教史上四大译经家之一,法相宗创始人。

唐太宗赞玄奘大师:“松风水月,未足比其清华;仙露明珠,讵能方其朗润;超六尘而迥出,只千古而无对”。

鲁迅称玄奘大师为“中华民族脊梁”。

联合国教科文组织确定的《世界文化名人录》里,只有两位中国人,一是孔子,另一位就是玄奘大师。

一代祖师的传奇人生

01

立志

大师自幼聪慧敦厚,温文尔雅,仪表非凡,跟从仲兄诵习儒道经典,勤学不懈。大业八年(612年),洛阳选拔二十七人出家为僧。主考大理寺卿郑善果见玄奘年纪虽小,却对答出众,问他出家目的何在。

大师答道:“意欲远绍如来,近光遗法。”主考赞许他器宇非凡,志向高远,破格以沙弥身份录入僧籍。

大师11岁时即能背诵佛经,14岁发愿“远绍如来,近光遗法”,15岁学《涅槃经》、《摄大乘论》。20岁在成都空慧寺受具足戒,并学习戒律。后又北上受习《成实论》和《俱舍论》。

在长安,听当时佛门大德法常、僧辩二位大师讲《摄大乘论》,质疑问难,纵横论辩,众人深为其智慧与才学所折服,赞叹他为“释门千里之驹”,大师也因此誉满京城。

因为当时对一些重要的理论有较大的分歧,大师发愿西行求法,直探原典。

02

求法

贞观元年(627年),大师结侣陈表,请允西行求法,但未获唐太宗批准。即便有“冒越宪章,私往天竺”之患,然而求法决心不改,几番周折,终踏上求法征途。

从长安出发,一路往西,沿着古老的丝绸之路,经过西域、翻越葱岭、横穿中亚的大草原,才能抵达印度。在荒无人烟的沙漠,四天五夜滴水未进;在风声鹤唳的峡谷,遭遇强盗;在幽暗阴森的城堡,被卷入一场谋杀……

只身一人,长途跋涉五万余里,历经生死磨难,凭着坚定的毅力和无上的信念,终抵达印度那烂陀寺。

▲ 玄奘大师西行线路图

那烂陀寺是当时佛教的最高学府,戒贤论师是寺里地位最崇高的导师。玄奘大师从戒贤论师学习唯识学,被列在十位上首弟子之内。在此间的六年中,大师刻苦学习佛教经论,钻研诸部法义。此后,大师游历五天竺圣迹,遍访名师。

戒日王在当时是各国的盟主。他信仰大乘佛法,是那烂陀寺的护法。在拜读了玄奘大师《制恶见论》后,极为推崇,便在首都曲女城举行无遮辩论大会,大小乘僧及婆罗门等共七千余人到场参加。戒日王礼请玄奘大师作为大会论主,弘扬大乘法义。

大师在会上讲述了《制恶见论》的要旨,提出“真唯识量”的论点,并悬之于会场外。一连十八天,大师一人高居论坛,阔论雄谈,没有一个人能辩倒他,也没有人能改动《制恶见论》里的一个字。会后,十八位国王和诸多僧人、学者在玄奘大师座下皈依了大乘佛法,大师成为印度宗教哲学的最高权威,获得了“大乘天”、“解脱天”的美誉。

在异国的土地上,他被奉为“先知”。在佛陀的故乡,他成为智慧的化身。因为他的缘故,大唐的声誉远播万里。就连他脚上的麻鞋,也被信众供为圣物。

然而,他再次放弃了一切荣耀,再次踏上返回故土的旅途。

03

归来

公元643年,大师载誉启程回国。回到长安,举国上下空巷迎接之时,大师却一人独坐静室。

在历尽艰辛的十九年后,他冷静审思,毅然决定投入到译经的事业中去。唐太宗曾两度劝其弃道辅政,大师均以“愿守戒缁门,阐扬遗法”为由推辞。太宗只好遵从大师志愿,辅助他的译经事业,建立了长安译经院,下诏翻译大师取回的经典。

玄奘大师在长安弘福寺、大慈恩寺、玉华宫等寺院都开设了译场,专心译经,分秒必争,白天没有完成的工作,必定要在晚上继续完成。每天译经结束,还要诵经拜佛,直至三更才睡,然后五更起床,继续翻译。

大师共译出佛教经论74部,1335卷,每卷万字左右,合计1335万字,占去整个唐代译经总数的一半以上,相当于中国历史上另外三大翻译家译经总数的一倍多,而且在质量上大大超越前人,成为翻译史上的杰出典范。玄奘大师主张“即需求真,又了喻俗”的译经原则,创造性提出“五不翻”,成为中国佛教译经史上的“新译”标志。

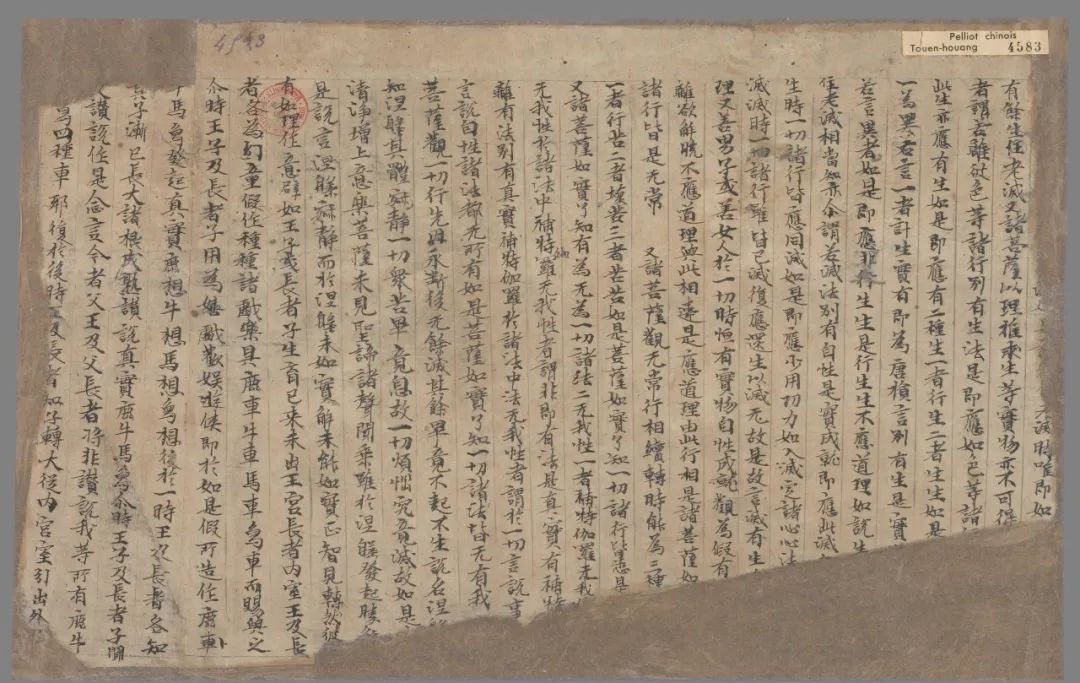

▲瑜伽师地论玄奘大师手稿.

现存于法国国家博物馆

04

圆满

玄奘大师在译完《般若经》后,自觉身体大不如从前,知道无常将至,便向寺众和弟子欢喜辞别:“玄奘此毒身深可厌患,所作事毕,无宜久住,愿以所修福慧回施有情,共诸有情同生兜率天弥勒内眷属中奉事慈尊,佛下生时亦愿随下广作佛事,乃至无上菩提。”

玄奘大师圆寂前,有弟子问:“和尚决定得生弥勒内院否?”大师报云:“得生”后,右肋而卧,安然舍报。

三参法师开示

玄奘大师对佛陀的景仰,对佛法的探究精神,不仅是今天佛弟子的榜样,也值得各行各业的人们去共同学习。

出家人的生命境界,犹如生命的灯塔,我们生命的一切价值和工作的意义都从这里彰显出来。如果没有将生命的真谛这一终极课题植入我们生命的坐标系,我们所拥有的一切都将失去意义。因为了解生命的本体、解决生命的狭隘、冲出生命的黑暗、获得生命的自由,才是生命的终极目的。

真实的玄奘大师,是一位伟大而杰出的历史人物。鲁迅先生曾饱含激情地写道:“我们从古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人,……虽是等于为帝王将相作家谱的所谓‘正史’,也往往掩不住他们的光耀,这就是中国的脊梁。”

为了追求真理,舍身求法、舍我其谁的责任感,这种精神是一个民族得以延续、一个国家得以昌盛最原始的动力。不管遭遇怎样的艰难困境,矢志不渝,这种人格的感染力在做人做事中都是不可或缺的一种生命元素。一个国家、一个民族要有这样一种精神,没有这种精神的传承与延续就不会有人类的文明与历史。因而,玄奘精神在当今时代已成为世界各国文明互鉴、和睦包容的重要象征。

回 向

文殊师利勇猛智 普贤慧行亦复然

我今回向诸善根 随彼一切常修学

三世诸佛所称叹 如是最胜诸大愿

我今回向诸善根 为得普贤殊胜行